文_刘昕怡 图_受访者提供 特别鸣谢_Paul Fehlau

※

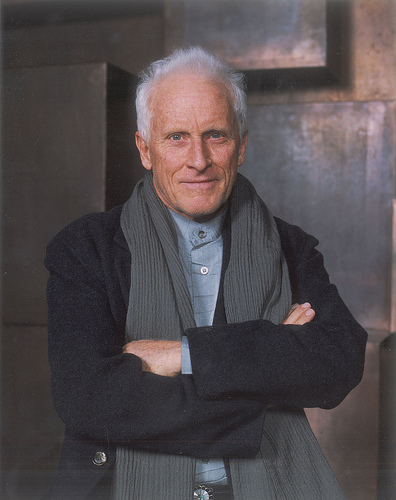

Antoine Predock

1936年出生于美国密苏里州黎巴嫩。1985年被授予罗马奖(Rome Prize),2006年授颁美国建筑师学会金牌奖(AIA Gold Medal),2007年获得库伯休伊特国家设计博物馆(Cooper-Hewitt National Design Museum)终身成就奖。他的代表作包括:加拿大人权博物馆、斯坦福大学国际研究所、新墨西哥斯宾塞表演艺术剧院、纳尔逊艺术中心等。http://www.predock.com

麓湖艺展中心

麓湖艺展中心充分利用原始坡地地形,耸立的高塔致敬四川的羌寨,弧线形主体呼应着湖湾,立面的红砂岩与绿色植被,使它充分融入当地的环境之中。设计者Antoine Predock形容它为“巨石爆裂到0.001秒的瞬间”。http://www.a4am.cn/basic/932/nid/931

※

一个建筑师和它作品的十年,如同有机体一样,从大脑到土地。在他70岁那年,他决定在中国完成他职业生涯里最特别的一个作品。我们和他的三次对话,希望能展现这个建筑和它身处时代背景中的一个缩影——如何诠释当代的文化,建筑可以赋予的多元性,在中国城市拓展中被阻碍的……

创造,不总是一帆风顺。

2011年12月12日

《麓客》:是什么时候,你决定要成为一个建筑师?

安托:我当时学习工程专业,感到了不满足。后来遇到了一个建筑师,他的生活和工作激发了我。于是我转而开始学习建筑,并爱上了它。这之前,我已经学了3年工程。那年我21岁。

《麓客》:你的第一建筑项目是什么?

安托:是一个新社区建设,挺小,但它所处的位置很广阔,是一大块的土地。我要尊重这片土地,所以它也是我第一个以生态为基础的项目,那是1967年。我在同一年成立了自己的工作室。

《麓客》:你的早期项目都有某种相似性,比如从空旷的土地上突起的建筑,虽然后来建筑本身变得复杂,但依旧有一种“伏地式的宣言”。成都的地理环境不同,你怎样做有个人标签又有地域属性的作品,是通过创意点、建筑材料还是别的?

安托:人生就是一场进化。随着年龄的增长,你的内心在改变、阅历在拓展,你将越发深入地了解这个世界,并且多维度地调查和思考……如果我正在进行的是个一个城市建筑,这个建筑必须是有故事性的——这块土地、这片水域,它需要有某种表达,某种内在的关系。所以,无论是一个大的开放空间,还是城市里的建筑,我都能创造与这个地方有关的故事。

《麓客》:你喜欢户外运动,潜水、滑雪、摩托车……这些运动带给你了哪些不同的灵感和视角?

安托:你知道,建筑要解决关于实际功能的问题,这很容易。建筑也是关于身体穿过空间时的运动状态。所以我们要冒险,并且希望冒险是美妙的。这座建筑完成之后,我希望你有一种探索欲。如果一个地方你2分钟内便一览而尽,当然,那这个地方也没什么好探索的,对吧?对于一个建筑很重要的是,如何每次都能带来不同的体验感。建筑中的结构可以令人惊讶,如同在山中徒步旅行一样,发现不同的动物和森林。建筑中的变化是关乎于光,暗一点亮一点,你的感知都不同。

《麓客》:你关于经典建筑的标准是什么?

安托:有个词叫“永恒”(timeless)。一个伟大的大师在500年前创作了一幅美好的画作,这幅画在他的时代是具有意义的。当你在今天再看那幅画时,它是什么时候画的已经无关紧要,重要的是画作依然有一种力量驱使着你、改变着你。这就是永恒。建筑如同文学、电影等,建筑的风格在改变,但风格是短暂的,所以我对风格不感兴趣,我想要做的建筑是能具有永恒性的品质。当你在二三十年之后再看它时,你通过门把手感知它的修建年代,但是更大的感知来自于它如何驱动你、触动你的内心,并持久如此。这也是我希望我的作品也能做到的——永恒性。

《麓客》:在作品中,如何平衡客户的意愿和个人的作品表达?

安托:你是一个译者,进行语言之间的切换。我也是一个译者——客户告诉我他们的需求,我转换到建筑之中。我不会忽略他们的想法,并将其通过我这个“翻译器”转换出最适合的可能性,无惧时间考验的永恒性。

《麓客》:你自己的住所是自己设计的吗,是怎样的?

安托:我的房子修建于1973年,在里约格兰德(Rio Grande)的西南部,靠近河。因为地处沙漠,河流流经吸引了许多动物,比如说迁徙中的鸟类。这条河就是生命的源泉。从我家望去,能看到河流的完美景象,河背后就是起伏的高山……这里有一种特别的“山水”。山上有一座城市,灯光在山里闪烁,非常漂亮。当你从飞机上俯瞰时,你能看到城市之光,就在这条河流之上。人透过大自然、或是在摩托车上所观察到的景象对我而言很重要。

建筑必须与气候抗衡。在沙漠中,我的房子真的非常冷,比成都冷多了。即使春风刮得也很厉害,也许有些像北京周围戈壁吹来的风。风总是吹向一定的方向,建筑就得背对着风来的方向。我的家,用一面巨大的墙体来迎接卷着沙尘的春风,粗粝墙体的另一面,才是家温和的一面。

《麓客》:所以你也将建筑的这种双面性带入了麓湖的项目中?

安托:罗立平先生和他的团队构建一个绝好的“混杂功能”(mixture of uses),一个建筑集合了如此多元的功能,本身便具有实验性的。白天你来听一场演讲,晚上你来剧院看演出,你的生活随着空间功能性的白昼交替而延续。这不像你在办公楼上班,在黑暗中离开,这个空间自动地暂停了。功能的混杂是一个好的开始。

然后,中国有古老永恒的品质。我不知道你们想过没有,但是它就在你们的血液里,在你们的DNA中。当我第一次来到这里时,我意识到了尊重这个地方、尊重一方水土蕴藏的更层次的品质是一种义务。尊重大地自有的存在方式、呼吸状态,与周围万物的关联互动。客户能够理解,我能做的便是竭尽所能地尊重土地。我们尝试了很多方案确保最后能够完美呈现。建筑与土地紧密连接,是直观物理上的,就像是生活在地球上的一种动物,因为你是在安定的环境中创造了它。

还有一点很重要:太阳在哪儿?冬天的太阳很低,但你会想要有美好的日照空间;夏天太阳高而强烈,但你想要有个阴凉处。对特定元素的思考,使建筑设计变得具体,项目变得具体,如何完成它变得具体,而且最后取决于你是否真的想要完成它。这种思考并不常见,你只需要环顾四周,就会看到这家酒店和那栋大楼是如此相似,它可以存在于任何地方,毫无地域特色。这也是一种全球化。人人都有iPhone和iPod,全都一个样。美国建筑师来把美国的房子一模一样地建在中国……我们现在讨论的是品牌属性和真实性。

你知道,很多人只想要听废话(bullshit),没有感知也没有态度,也无所谓真实。

建筑的真实性与内在性相关联,场域和客户自有其内在品质。一个建筑师应该理解这种内在关联,通过知行合一投射于所要创造的项目中。

《麓客》:据说,你对麓湖艺展中心的屋顶进行了很特别的设计?

安托:我们今天在工地上看到很多红色切割的石块会用在这个项目中。还会有有玻璃,仿佛交错的水晶镶嵌其中。人可以走在上面,放心,它足以保护你。

2012年12月12日

《麓客》:收到那封邮件时,你的反应是什么?

安托:当我收到关于新路建设的通告时,我非常震惊。当你在创造一件艺术作品时——我将建筑视为一种艺术,而且就在即将完工的时候。然后……当你拿起一件作品,以随意的方式切割它,甚至不去考虑如何适当地进行切割……只是切一切,就这样。我非常地震惊,非常沮丧,它真地伤了我的心。我无法相信这是真的,我甚至无法想象这怎么会发生。我工作的时间如此之长,有50多年了,我不知道……我从来没有遇到过这样的事情。

《麓客》:所以这是第一次……

安托:从来没有!我曾今在全世界各个国家工作,欧洲、中东以及中国的其他项目,这样的事从来没有发生过!我非常地……我不知道,我觉得我不想要跟这个项目有任何关系了。我只是想要走开。

《麓客》:知道消息之后,你做了什么?

安托:第一天晚上我完全睡不着,然后我决定,我至少得回来看看,看看有没有什么可能。我能想到的是只能有两种方式——说“好吧”,然后接受它,它超出了我的能力;或者说“这事糟糕透顶了,但是有没有什么方法让建筑最精髓的部分可以保留那么一些”……但是,它永远无法成为它本该有的样子。

《麓客》:大家都非常地难过,不可抗力,无力挽回。

安托:山水的精神,是建立一种山水感,是阴阳之间的二元性。现在,它不再是自然界中的建筑了。从某种意义上来讲,没有山水了。尊重自然,周围得要有自然啊。没有了!也许还有部分残存,所以我们在努力……我要告诉你,我依然骑摩托车。有时,意外发生。自上次见你之后,我摔断了我的胳膊,现在这里植入了一块钢板。我不想只是抱怨,我是一个积极的人。我必须怀着积极的心态成功地治愈它。但是你也知道,它将永远不会像以前那样完美。永远会有一道伤痕,如同我的胳膊里的那块钢板。

《麓客》:当我们明确我们无力回天时,我们害怕告诉你。作为建筑大师,你做了很多成功的项目,得到业界的尊重,我们不希望你承受——以你的年纪,只有极少的项目可以同时兼顾。

安托:是的,我的年纪已经相当大了。我还多有少年可以搞建筑呢?而且,这原本是我最特别的项目之一。当我发现中国的深厚文化时,我从吐鲁番到乌鲁木齐在新疆游走,去云南的大理和丽江,去哈尔滨、桂林、西安,去敦煌的莫高窟,去上海北京……我不想成为又一个不尊重中国的典型老外,只是把他们在别地建造的东西生搬硬套地建在中国。我真的试图了解中国,去诠释时代下的中国精神——不只是一种怀旧和某种历史性,而是中国精神的延续性。

我觉得我的事业和工作是值得被尊重的。罗立平先生也很受伤,他不是典型的开发商,他做事很较真,他有信念和诚信,这是为什么我喜欢他,这是我为什么最初愿意做这个项目。我们第一次在洛杉矶见面,后来他来我的办公室好多次,从那时起,我们成为朋友并且彼此尊重。我知道他如我一样感受到了巨大的伤害。

《麓客》:你将怎样“治愈”这个项目?

安托:万华的团队有很多很棒的想法,我们正在头脑风暴如何“重来”。无论情况多么糟糕,我们只能充分利用当下,去治愈和拯救。这就像美国人的理想,走错了路,也要尽其所能地抵达。

昨天我们在工地现场,项目受到了严重的损害,三分之二消失了,我的心仿佛被掏空了。但是项目依然在生长,以顽强寂寥的方式。远远望去,湖面宁静,毫无疑问它依然会是很棒的项目,我们需要的,或许是时间。

2018年6月3日

《麓客》:怎么理解每个建筑项目当中存在的遗憾。

安托:当然很多项目当中有遗憾,有很多没有完成的事。这么多年当中我看到了诸多的变化,这个变化是突然发生的,作为设计师、建筑师,我必须要具有足够的适应里,要有韧性,这样才可以更好地去应对挑战,去解决各式各样的挑战。

比如有的人会问我觉得现在满意吗?因为这个地方已经是所有游客都愿意来的目的地,这是一个很有意思的地方,我也没有那么遗憾了。确实由于当时的打击造成了一些影响,我也很理解,原因就是这个好像是你自己的孩子,这对于我来说也像我的孩子,或者是我的孙子,因为我的年纪比较大。对于你的影响可能是比较严重的,我其实经常经历这样的情况,但这可能是最严重的一次。但是我们必须要去愈合这样的伤口。

现代的文化是很浅薄的,但它却有很深厚的历史,我们必须要去欣赏它,我们不应该复制文化,而应该去更新我们对于文化的感受。所以我们在建造那些有尖尖屋顶的仿古式建筑的时候,我觉得这对我们真实的古代寺庙其实是一种侮辱,因为我们不需要去复制它。

我从来不会说我设计出来的就是地标建筑。

我认为更重要的就是我们要更加的和客户合作,要变得更加务实,我们要做的就是尽职尽责完成我们和当地的设计,我们尽量可以保留当地的特色和精神,这就是我工作时的动力。

安托喜欢鲍勃迪伦的歌,有一句歌词,在82岁的他骑着摩托车上看到那个如同他体内钢钉一样的作品时,适时的浮现出来,“每条道路都很曲折,他们环聚在一起直到他们消失,我得承认我仍然听得到旷野的喊声”。